エベレストに初登頂し、ヒマラヤの人々の生活向上のために尽力したニュージーランドの国民的英雄、エドモンド・ヒラリー。

その「エド」が「生涯で最高の旅(The best journey of them all)」と語る1977年の大冒険が、40年の月日を経て、当時同行したメンバー達のインタビューを交えたドキュメンタリー映画『Hillary – Ocean to Sky』として蘇りました。

なぜ、今、再び映画になったのか。この冒険はいったいどのような意味のあるものだったのか。

この映画の監督であり、この旅にカメラマンとして同行していたマイケル・ディロンさんにも直接話を聞きましたので、インタビューも交えてご紹介します。

ニュージーランドの遊び方を1000個見つけるブログ 69/1000

Kia Ora! うちだいずみです。

私は山登りは苦手な方なので、今まで山関係の本を読んだり、映画を見たことはほとんどありませんでした。しかし、この映画を見て、エドモンド・ヒラリー卿のいつもワクワクしている遊び心、暖かく慈愛に満ちた人間性、そして友達と命を託しあった冒険を知り、最初から最後まで圧倒されて、痺れるような感覚になりました。

ニュージーランドの遊び方を1000個見つけるブログ、前回に引き続き、2019年11月5日現在、ニュージーランド上映映画のトップ10に入っている必見のドキュメンタリー映画『Hillary – Ocean to Sky』をご紹介していきましょう。

NZの大発明ジェットボートを使ったガンジス河遡上は「絶対死ぬ」旅?

この旅は、ガンジス河の河口から上流までジェットボートで遡り、さらにヒマラヤ山脈の山頂を目指すという、文字通り「海から空へ」破格の大冒険でした。

旅の企画がそもそも生まれたのは、ニュージーランドでジェットボートが発明されたからでしょう。

ヒラリーがエベレストに初登頂したのが、1953年。

その翌年の1954年、ニュージーランド人ビル・ハミルトンが、ジェットプロペラを使ったボートを発明しています。

それまでは、ボートの後ろや下部にモーターをつけていたのですが、狭い渓流などでモーターが岩にぶつかりやすく、危険でした。そこでビルは、ボートの下部から水を吸い上げて、ボート内のポンプを通し、水をノズルから勢いよく排出することによって動かす仕組みを作り上げたのです。

冒険心に溢れたヒラリーはこのジェットボートに着目し、ガンジス河からヒマラヤ行きをはじめようと考え、3艘のジェットボートをニュージーランドから運びました。

ジェットボートは今でこそニュージーランドの観光の目玉のひとつですし、知っている方も多いと思いますが、1977年当時のインドでは、もちろん誰も知る人はありません。

巨大なガンジス河にはところどころに急流があり、インドの人はみな「ガンジス河を遡るなど、絶対にできない。きっと死ぬ」と考えていたと言います。

しかし、ヒラリーは死ぬことは考えていませんでした。それどころか、これは彼にとって「生きるため」の旅でした。

この2年前の1975年。ヒラリーは愛する妻ルイーズと末娘のベリンダを飛行機事故で失う、という想像を絶する悲劇に見舞われました。

それからの日々、時には死にたくなるような鬱と闘いながら暮らしたヒラリー。しかし、ある日、息子と友人のもとに連絡をしてきました。「ガンジス河を一緒にのぼろう」と。ヒラリーは、なんとか立ち直ろうとしていたのです。

この冒険は、実はもともとルイーズと一緒に考えていたものでした。ルイーズなき今、ヒラリーは22才の息子ピーターと、信頼できる友人たちとともに、巡礼とも言える旅に乗り出したのです。

文化宗教アドバイザーら個性的なメンバー、そして聖人からの祝福

3ヶ月の予定のこの探検隊メンバーは、全部で17人。

隊長エドモンド・ヒラリーと22才の息子のピーター。

医師であり副隊長のマイク・ギル。

インドで博士号を得た「文化宗教アドバイザー」でありジェットボートの操縦士でもあるジム・ウィルソン。

世界的な登山家であるジョン・ディングル。

ジェットボートを発明したビル・ハミルトンの孫で当時最高のジェットボート操縦士マイク・ハミルトン。

この他にもインド人のカメラマンなど、個性的かつヒラリーと信頼しあう関係のメンバーでした。

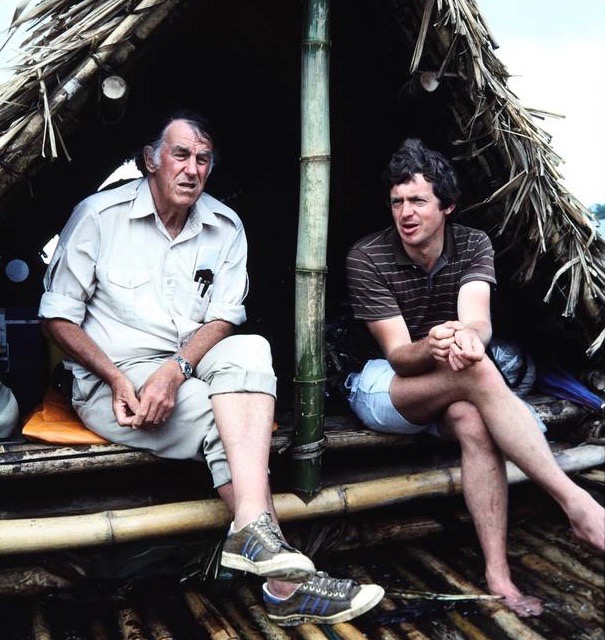

この映画の監督マイク・ディロンは、この時、フィルムカメラマンとして初めて「ヒラリーファミリー」に参加します(この経緯については、また後ほどお話します)。

冒険は、ガンジス河の河口サガールから始まりました。

インドでの旅は、お祈りなしでは始まりません。ヒラリー自身、長い間インドやネパールに滞在し、文化や宗教の重要性はよく分かっていますし、「文化宗教アドバイザー」も参加しています。そこで、当然ながら、まずはサドゥ(行者)からの祝福を受けました。

サドゥから、額に加護の印を塗ってもらい、さらに聖なるココナッツを割り、ボートにも加護の印をたっぷりつけてもらいます。

そして、いよいよ出発です。

渓流の危険度は人の数に比例! 1万人が「生き神」見物に

ガンジス河を遡ろうとして、命を落としたものは、それまで数多くいました。たとえジェットボートでも、よほどのスキルがないと渡っていけないところもありました。

しかし、ヒラリー一行は、無理だと思われる急流も次々に征服。インド国内からの注目はどんどん高まっていきました。

ヒラリーは「生き神」のように扱われ、渓流が危険になればなるほど、見物人の数が多くなってきました。

一行は、「1000人が集まるだけなら危険な場所ではない。1万人が集まってきたら生死のかかった危ない場所」と冗談を言いあいましたが、実際に集まる人数で危険度を測ることができたのです。

監督のマイケルによると、ヒラリーには卓越した手配能力があったため、ジェットボートの燃料は、オイル会社から次の街へと毎日運ばれてきたそうです。昼になると一行はジェットボートを下りて食事をとり、ボートには燃料補給をしたそうです。

これは集まった人々が「生き神」ヒラリーに会えるチャンスでもあったので、毎日、ヒラリーを一目見たい、触りたい、あるいはサインをもらいたい人が岸辺に殺到していました。

こう言う時、ヒラリーは少しも嫌な顔をせず、必ず人々に笑顔で接し、サインをしました。サインが欲しい人と警備員が小競り合いになったときも、すぐさま近づいていって、その場を納めるなど、優しい人柄でますます多くの人を惹きつけていったということです。

聖地リシケシュで「生き返る」ヒラリー

そして一行は、ヒンドゥー教の聖地リシケシュに入ります。「文化宗教アドバイザー」であったジム・ウィルソンがこの町の大学で学んだこともあり、ここで大歓迎を受けます。

ヒンドゥー教の聖人からこの旅2度目の祝福を受けるヒラリーと仲間たち。ここで、一行はヒラリーに変化が起こるのを目撃します。

「エドは、この祝福を受けながら、再び生き返ったように見えたんだ(he was alive again)」と、数人が語ります。

私自身は、この場面を映画館で見ていて、「なんか不思議なインタビューコメントだけど、数人が話しているから、みんながそう感じたんだろうな。インドならではの不思議な事が起きたのかもしれないな」と思いました。

あとから、監督のマイケルに聞くと、「ここが、旅の自然な中間ポイントだったね」ということでした。見えない何かが、一段落した場所だったようです。

滝に阻まれ、ジェットボートを下りて山頂へ徒歩の旅

リシケシュを離れ、しばらくはジェットボートの旅が続きますが、やがて一行はどうしても超えられない「滝」にぶつかります。

川の旅は、そこでおしまい。毎日集まってきていたインドの人々は、「ヒラリーたちはどうして進まないんだ? 彼らは神ではなかったのか」と随分がっかりしたそうです。

そこからは徒歩の旅。一行は「スカイピーク」と名付けた峰を目指して歩き始めましたが、予想より早くボートを降りることになったので、予定通り3ヶ月で旅を終えるためには、急がなくてはなりません。

ヒラリーは、通常であったら高度に体を慣らすために時間をかけるところを、できる限り急いで登っていきました。

しかし、これが災いしました。ある朝、テントのヒラリーを起こそうとすると、支離滅裂な言葉しか返ってこないのです。ヒラリーは、以前かかった高山病を再発していました。

死にかけたヒラリー、それを助けようとする隊員たち

ヒラリー隊の医師であったマイク・ギルは、重度の高山病だと診断しました。命を救うには、できるだけ早く低地へ戻るしかありません。一行は、「まるでひとつの生き物の手足のように」全員がすべきことを分担していきました。

ヒラリーが寝ていたテントをそのまま体の周りにくるみ、ソリのように引き、一番急だけど早いルートを選んで、斜面は巨体を背負って降りたと言います。

その結果、なんと、ヘリコプターの来られる場所である1000メートル下の場所まで、たった1時間で到着。みなの祈りと懸命の努力のおかげで、高度が下がると、ヒラリーの意識も戻ったのです。

私が映画の中で一番印象に残ったのは、ヒラリーを乗せたヘリコプターが飛んで行ったあとのこと。隊のメンバーは、ひとり、またひとりと膝から崩れ落ちるように倒れ、静かに泣き出したそうなのです。どれほどの緊張状態だったのでしょう。大事な友人、しかも息子ピーターにとっては、母親・妹に続き、父親が死ぬかもしれないという事態。背筋が凍るような体験だったに違いありません。

そして、その後彼らのとった行動にも、私はびっくりしました。1000メートルを降りたばかりだというのに、山頂を目指し、また登りはじめたのです。

「エドが望むのは、山頂に達することに違いないから」と。

数々の危険、新しい風景、たくさんの人々との出会い、固い信頼と友情、死からの生還、そして心の傷の癒し。エドモンド・ヒラリーに「人生最高の旅」と言わせたこの旅は、彼の人生の縮図のようなものだったのです。

監督マイケル・ディロンは、なぜ今映画を作ったのか

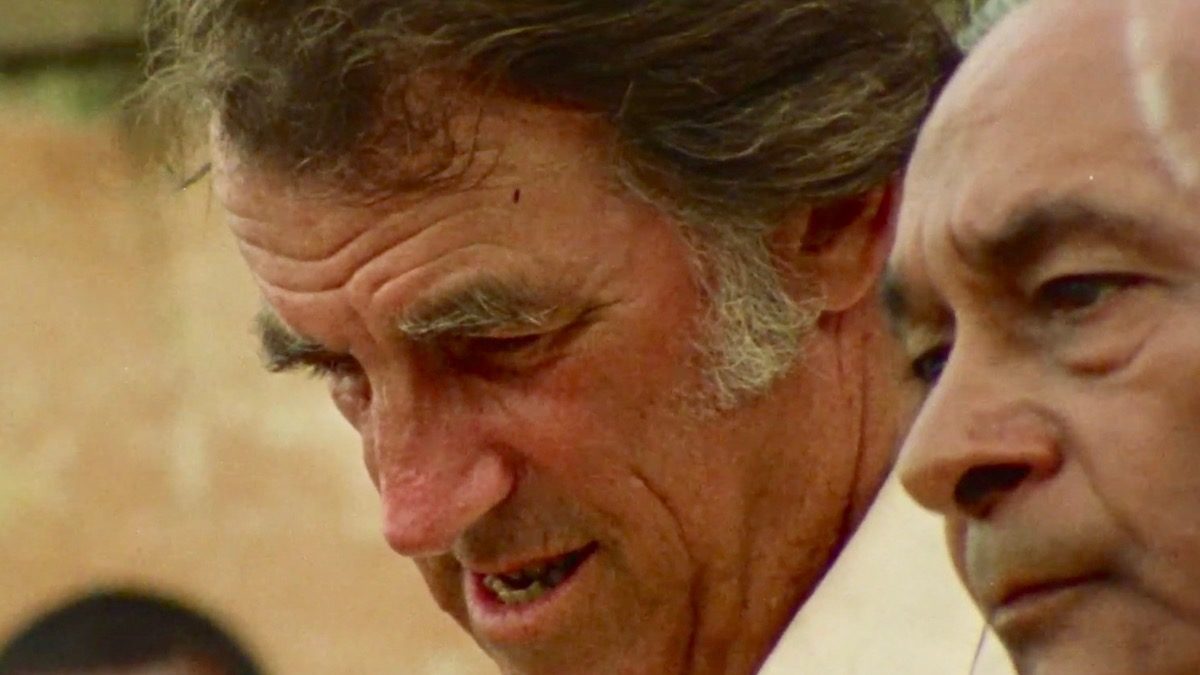

ダニーデンのプレミア上映にて、マイケル・ディロン監督と妻でプロダクション・マネージャーのロビンさん。

さて、監督のマイケル・ディロンは、40年前のこの旅を、なぜ今、再び語ろうとしたのでしょうか。

彼が映画にしようと思いついたのは、2008年ヒラリーの葬式前夜のことだったそうです。

オークランドのホーリートリニティ大聖堂に横たえられたヒラリーに最後の別れをしたい人たちのため、大聖堂は夜通しドアを開けておくことを発表しました。マイケルが大聖堂から見ていると、集まった人たちはいくつもの通りを埋め、角を曲がった先にも延々と行列を作っていて、終わりが見えないのでした。

真夜中の12時ごろ、マイケルはインド人家族が3世代ほど全員で訪れていることに気づき、近づいていって、ヒラリーがどれだけインドを愛していたか、話しかけました。その中に手に花を握りしめた8才の男の子がいました。このままずっと並んでいくと、ヒラリーの前に行けるのは夜中の2時くらいになるでしょう。マイケルは、その時気づいたのです。この子にただ話をするだけではなく、映像でヒラリーの冒険のことを伝えられることを。

この時の旅は、実は一度、すでにテレビ番組になっていました。しかし、それは彼からすると十分に旅のエッセンスを伝えるものではありませんでした。

今ならば、昔の映像も、デジタルリマスターで新しくできる。ニュージーランドには『ロード・オブ・ザ・リング』のピーター・ジャクソン監督率いる世界的なスタジオ、ウェタデジタルがあります。

そして、当時の個性豊かなヒラリー隊メンバーも、年はとりましたが、まだ直接インタビューをすることができるのです。

マイケルは、さっそくヒラリーのことを書いた本を全て読み返し、当時の冒険を再構築するために、台本を書き始めました。

ヒラリー・ファミリーへの参加、そして生涯続く友情

マイケルがこの「海から空へ」の旅にカメラマンとして参加したのは32才の時でしたが、これは偶然というよりは、長年の夢を追い続けたからでした。

マイケルがエドモンド・ヒラリーのことを知ったのは、オークランドで出会ったインドの少年と同じ、8才のときでした。ヒラリーのエベレスト登頂が世界的にニュースとなり、マイケル少年は夢中になりました。さらに、ヒラリーがヒマラヤで地元の人々のために学校や病院、飛行場や橋などを作っていることを尊敬し、ヒラリーが家族を連れてヒマラヤ等を旅行していることを知って、自分も「マイケル・ヒラリー」として一緒に旅することを想像したりしていたのです。

はじめて自分で映画を作ったのは、10才のとき。フィルム映画ではなく、「紙映画」でした。人類の歴史を一コマ一コマ書き、シネマトグラフ風に見せ、台本を妹に読んでもらって、両親と犬の前で披露したのです。

その後、23才のときに、まだほとんど行く人がいなかった憧れのヒマラヤへ旅行します。この時の旅のリーダーは、フィルムカメラを持っていて、テレビ番組を撮影するはずでしたが、高山病でできなくなりました。そこで、マイケルが急遽撮影する機会を得たのでした。

これが偶然だったのか、運命だったのか、以降マイケルは自分で番組を作ることにします。カメラを買い、ヒマラヤとネパールに行って番組を作り、BBCに売り込んだところ、当時この地域はまだ未知の場所だったため、番組を購入してくれたのです。

そんな時マイケルは、ヒラリーがガンジス川を遡る旅を企画し、カメラマンを募集しているという小さな新聞記事を読みます。「返事ももらえないかもしれない」と思っていたそうですが、応募者はたった2名。そして、すでにヒマラヤを知っていて、番組も作っていたマイケルが選ばれました。夢が叶ったのです。

この頃は、20分の映像を撮影するのにフィルム代、現像代など、当時のお金で500ドルくらいかかりました。このフィルム代はヒラリーが出しましたが、極力節約しなくてはならないので、3ヶ月の旅で使ったフィルムは、たったの25時間分だったそうです。

マイケルは、ジェットボートやヒマラヤの高山での撮影という難題を見事にこなし、作った番組で賞などをとりました。しかし、何よりも嬉しかったのは、憧れの「ヒラリー・ファミリー」に入れたこと。この後もヒラリーの冒険に参加し、全部で7回も冒険・撮影をともにしました。

長年ヒーローとして見つめてきたエドは、本当に温厚な人で、最高の友人であるとともに、当時父親を亡くしたばかりだったマイケルにとっては「自分の父親のように見ていたところもありましたね」と語っています。

ガンジス河の旅は、ヒラリーにとっては、妻と娘を亡くしたあとの最初の大きな旅。「ヒラリーは奥さんや娘さんのことは、旅の途中で何か話していましたか?」と聞くと、「いいえ。でも、みんな、彼の気持ちは分かっていました」という答えが帰ってきました。

監督マイケルとヒラリーのエピソードを聞くだけでも、ヒラリー・ファミリーというのがどれだけ強い絆で結びついた、素晴らしい人たちの集まりだったか、ということが改めて感じられました。

おまけ:マイケル・ディロンさんと私

実は、監督のマイケルと私は、20年ほど前に一緒に仕事をしたことがあります。NHKとNHNZ社(当時私が勤務していた)の大型自然番組『アジア 知られざる大自然』というシリーズで、マイケルがカメラマン、私はリサーチャー/コーディネイターとして、プロデューサーと3人で6週間、冬の日本を回ったのです。

マイケルはとてもおとなしい人なのですが、笑い上戸でもあり、ジョークなどを通訳すると「ふっふっふっ」といつまでも笑っていました。

そして、ものすごく甘党でおしるこが大好き! 私は日本人以外のスタッフと数多く仕事をしてきましたが、おしるこを好む外国人は、私の知る限りマイケルだけです。

その話をしたら、奥さんであり、プロダクションマネージャーのロビンさんが「そうなのよ! エドもマイケルのことを『インドのお菓子に釣られやすい』って表現してたのよ。インドのお菓子も、他の人には食べられないほど、めちゃくちゃ甘いでしょう?」と笑っていました。

「この映画、どうやって資金を集めたの」と聞いたところ、ロビンさんが「私の親が、シドニー郊外に別荘を残してくれていて、隠居したらそこに住もうと思っていたの。でも、今はメルボルンに引っ越したので、要らなくなったから売ったのよ」という答えが帰ってきました。

「え、別荘を売って、映画を作ったんですか?」

「そう、誰からも援助を受けなかったから、自分たちの好きなように映画を作ることができて本当に良かったわ。映画が成功して、資金が戻って来れば嬉しいけど、たとえ戻らなくても、映画が作れてエドのことを伝えられればいいと思ってます」

自分の資産を投げうってまで、エドの映画を作ろうと思ったんだ! 私は改めて、エドモンド・ヒラリーという人がどれほど愛された素晴らしい人だったのか、そして彼の影響力が、死んだあともどのくらい大きく、こうしてまた世界に広がっていくのかを知って、心を打たれました。

ニュージーランドや登山に興味のある人ばかりではなく、広く多くの人に見てもらいたいと思います。まだ、ニュージーランドで公開されたばかりですが、将来、他の国でも見られるようになったら、またお知らせしますね。

今日もお読みいただいてありがとうございました。トレイラーはこちらです↓

久しぶりに再開しました。

この記事へのコメントはありません。